Há tempos a gente se depara com jogos eletrônicos que possuem, como tema, guerras das mais diversas. O interessante – olhando em retrospecto para as origens dos videogames – é perceber que essa “veia militarista” e os jogos em geral parecem se retroalimentar. Digo isso porque os videogames só foram possíveis por conta da tecnologia militar. Em plena Guerra Fria, o físico William Higinbotham usou o programa utilizado para simular resultados de uma guerra nuclear para criar o jogo Tennis For Two. Mesmo caminho seguido por Steve Russell quando, em 1961, criou Spacewar. Era o pontapé inicial não só de um novo produto – que, tão logo, ganharia espaço dentro da indústria – quanto de jogos que usam guerras como temática.

De lá pra cá, muitos foram os jogos que seguiram essa linha narrativa, seja se inspirando em guerras reais ou imaginadas, contemporâneas ou não. Me refiro a títulos como Contra, Command & Conquer, Wolfenstein, Metal Gear, Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, Halo, Gears of War, Fortnite… a lista, na verdade, é imensa. Para além do entretenimento puro e simples, é importante refletir sobre as mensagens que esses jogos carregam e sua força na construção do imaginário social, identificando os discursos ideológicos neles presentes.

A guerra como elemento unificador

O rádio e a TV ampliaram a incorporação de mensagens e dos apelos midiáticos junto ao público. São novas formas de sociabilidade que passaram a ser reguladas por estas tecnologias e que geram discursos. Segundo Jesús Martin-Barbero, “os meios de comunicação constituem hoje espaços-chave de condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural” (MARTIN-BARBERO, p. 20), mediando a transformação da sociedade em mercado. Os videogames, nesse sentido, por nos tornar mais do que meros espectadores do que é apresentado na tela, potencializam essa transformação.

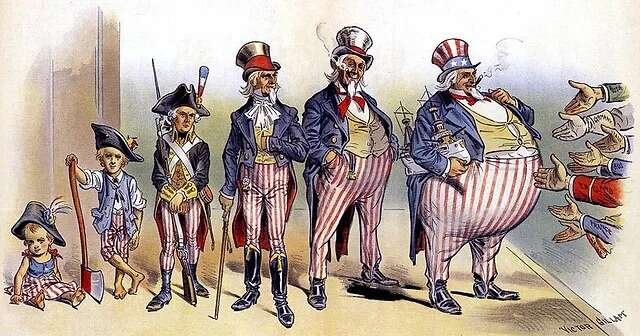

Nos Estados Unidos, em especial, a acentuada popularidade de jogos com essa temática pode ter um caráter, de certa forma, histórico. A construção da identidade nacional dos estadunidenses tem fortes raízes em guerras que estes travaram ao longo do tempo. A ideia de pertencimento, de nacionalidade, parece ter sido forjada sob a ótica de conflitos e inimigos diversos: ingleses, sulistas, nazistas, comunistas, narcotraficantes, terroristas, etc. A guerra, dessa forma, se torna um elemento unificador. Ou seja, é algo que constitui, simbolicamente, parte do que é “ser” estadunidense. Não à toa, jogos como Call of Duty, que nos entregam uma experiência que enxerga na guerra uma espécie de chamado para o cumprimento ao dever, é a terceira franquia mais vendida de todos os tempos.

Glamourização de conflitos

Boa parte desses jogos fomentam a ideologia neoliberal que coloca os soldados do exército ocidental (em especial dos Estados Unidos) como os guardiões dos valores democráticos, como liberdade e igualdade. Ignoram, porém, que a maior parte dos conflitos reais tem origem imperialista: a busca gananciosa por recursos naturais, a vontade desmedida de tornar países empobrecidos em protetorados e potenciais compradores de seus produtos. Essa linha narrativa não é, obviamente, exclusividade da indústria de jogos eletrônicos. Há tempos o cinema martela esses discursos na mente dos espectadores. A diferença é que, devido à interatividade permitida pelos videogames – que nos fazem protagonistas dessas histórias – o impacto dessas mensagens é muito maior.

Em 2006, por exemplo, a Microsoft lançou Gears of War, para o Xbox 360. O título inovou a forma de se fazer jogos de tiro em terceira pessoa. Duas coisas chamam atenção na história de Gears: a ideia de colonização e de guerra. A primeira é mal trabalhada e a segunda é glamourizada. Coloniza quem está de fora. Quem desconhece ou invalida o grupo que ocupou inicialmente certo território. E nesse sentido, diga-se de passagem, fica difícil o rótulo maniqueísta de “bem” e “mal”, “certo” e “errado”. Colonizar sempre irá denotar exploração. E essa exploração acontece alheia à vontade dos colonizados. Assim, o próprio sentido da guerra, presente no jogo, é descaracterizado por um roteiro que legitima a ação do explorador.

Outro jogo digno de nota é Medal of Honor, lançado para o primeiro PlayStation, em 1999. A história é ambientada no final da Segunda Guerra Mundial e segue a missão de sabotagem e combate do Tenente Jimmy Patterson. A narrativa casa com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Já que o país manteve uma política colaboracionista, sem se envolver, diretamente, nos primeiros anos da guerra. Porém, é tudo muito panfletário. O enredo ignora, por exemplo, a luta do país pelo controle do Pacífico e os lucros obtidos com a guerra, além de retirar o protagonismo de nações com um envolvimento muito maior no conflito. No fim, vale a máxima de que o “salvador” precisa ter origem estadunidense.

A ideia de entretenimento esvazia o impacto desses discursos e deturpam as mensagens que chegam até nós. Ninguém (ou quase ninguém) quer refletir sobre os problemas que assolam o mundo ou ter um retrato fiel da História, em seu momento de lazer. Mas, eles estão lá. E isso a revelia de quem está com o joystick e como consumimos esses produtos. Ao não problematizar, não conseguimos enxergar as inspirações dessas obras e as contradições do mundo capitalista, que são as geradoras de muitos conflitos. Há, nesse sentido, uma glamourização da guerra e a banalização da violência: é matar só por matar.

O impacto na mente dos mais jovens

Uma pesquisa realizada pela American Psychological Association (APA), a partir de uma análise de estudos publicados, entre 2005 e 2013, concluiu que jogos violentos – como os aqui abordados – por mais que não impliquem na reprodução das violências experimentadas em tela ou mesmo na alteração neurológica, podem aumentar comportamentos e pensamentos agressivos, além de diminuir a capacidade de ter sentimentos de empatia. Dessa forma, em crianças e jovens que estão na fase de construção de personalidade, essas mensagens podem criar uma visão deturpada acerca dos conflitos e da vida em sociedade como um todo.

A gente consegue perceber esse fenômeno através de certa euforia, que alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio recebem os conteúdos acerca das Grandes Guerras. Existe certo fascínio alimentado, em medida, pela indústria cultural; esvaziando a compreensão de que não se trata de uma novelização ou ficção, mas sim de um acontecimento real, com perdas reais. O que quero dizer é que muitos não conseguem dissociar a ideia do conflito daquilo que eles consomem em seu entretenimento, fazendo com que certas visões ou condutas tortas, como a apologia ao nazismo, sejam amenizadas ou até mesmo toleradas. E muitos jogos – mesmo que indiretamente – reforçam isso.

Poucos são os títulos com foco nessa temática que conseguem humanizar as mensagens de suas narrativas, tornando-as mais críveis ao jogador. Um dos melhores exemplos que me vêm à mente é o excelente Valiant Hearts: The Great War, da Ubisoft. Trata-se de um jogo de plataforma 2D, focado na resolução de puzzles, que trabalha de forma inteligente e respeitosa os desdobramentos da Primeira Grande Guerra. A esperança é que títulos como esse sejam cada vez mais frequentes.

Problematizando os jogos de guerra

Podemos concluir, portanto, que sem essa problematização, a guerra pode ganhar um sentido positivo dentro do imaginário social, e a morte acaba sendo diminuída a uma mercadoria a ser consumida aos olhos de muitos jogadores. Isso faz com que alguns acreditem que a mais alta prioridade social é a segurança (militarismo), ao apresentar soluções simples para assuntos complexos, como as causas e as consequências de uma guerra. Para quem lucra com essa cultura bélica, os videogames acabam se tornando um excelente canal para se propagar esses discursos desde muito cedo. Daí a necessidade de refletirmos sobre o assunto.

MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 6 ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.

Revisão: Jason Ming Hong